عبد الوهاب البراري… تونس

تربّعت على ضفاف نهر مجردة في الشّمال الغربي من الوطن الأخضر، وطن القائد القرطاجي حنّبعل أرض شاعر الثّورة والشباب أبو القاسم الشّابي،

تيكيلا القديمة أو لنقل تستور التّونسية، مدينة الجمال والفنّ والتّاريخ، غجريّة من زمن أفروديت إلهة الحبّ والجمال، فاتنة بجمال حسناوات اشبيلية وبعيون فتيات غرناطة الأندلسيّة.

لم ترهقها الرّحلة من الأندلس الى أرض تونس ولم يؤثّر في هيبتها الترحال، بل نحتت منها الأيّام مونليزا لم ترسمها فرشاة ليونار دافيمشي Léonard de Vinci, اختارت من ضفاف نهر مجردة، شربان الحياة القادم من سوق هراس بالجزائر توأم تونس، فكانت لها تلك الأرض مستقرّا ومقاما ومن تلك الرّبوع الخضراء وطنا لها بعد حملة تهجير شنّها فيليب الثّالث ملك اسبانيا على الموريسكيين الّذين رفضوا اعتناق المسيحية واختاروا البقاء على الإسلام منذ حلولهم بإسبانيا صحبة القائد طارق ابن زياد فاتح الأندلس.

كانوا أكثر من ثمانين ألف مهاجر تعود أصولهم الى مسلمي شمال افريقيا.

لم يأخذ أولئك العائدون الى حضن الوطن مؤونتهم وعتادهم فقط، بل كانوا يحملون في طيّات قلوبهم حبّ الأرض وتاريخها وفي زوايا ذاكرتهم تاريخ الأندلس، فنّه وعاداته، تاريخه وتراثه، علومهم وأهازيجهم حتّى أنّهم قاموا برسم حياتهم كما هي في الأندلس لتكون تستور التونسيّة قطعة أندلسيّة على أرض تونس.

كان لتونس سنة 1609 موعد مع ميلاد مدينة تستور (تيكيلا) كما يحلو للموريسكيين تسميتها.

أمّا اختيار موقع المدينة فلم يكن اعتباطيّا أو بمحض الصّدفة بل كان مدروسا بعناية. ربوة تحيط بها الجبال من جهات ثلاث، وأرض خصبة صالحة للعديد من الزراعات خاصّة الأشجار المثمرة مثل الرمّان والتّوت والزّيتون.

الرمّان تلك الثمرة التي يطلق عليها التستوريون اسم الذّهب الأحمر أو التفّاح الأندلسي، تواجدت منذ قرون خلت، ملأت حقولهم وضيعاتهم، لا تكاد تخلو بساتينهم وحدائقهم المنزلية من تلك الشّجرة المباركة حتّى أنّهم خصّصوا لها مهرجانا سنويّا خلال الشهر التّاسع من كلّ سنة. ورثوا طريقة تخزين الرّمّان عن الأندلسيين، جعلوا منه أهمّ ركائز تجارتهم كما يفعل أهل مدينة قابس بالجنوب التّونسي…حوّلوا تلك الحبّات الحمراء الى عصائر تعمّر رفوف دكاكينهم الممتدّة على الشارع الرّئيسي للمدينة من شرقها الى غربها كما لا يخلو مطبخ في تستور من تلك الحبّات يقدّمونها لضيوفهم مصحوبة بالقليل من ماء الزّهر أو كعك الورق أو البقلاوة ألذّ ما تصنعه أنامل صبايا تستور وحسناواتها.

مدينة لا يفصلها عن العاصمة التونسيّة سوى 76 كيلومتر وغير بعيد من مدن أخرى كمدينة باجة وجندوبة وسليانة.

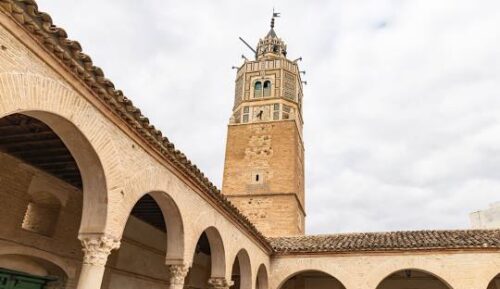

أمّا الحديث عن معالم المدينة فيمكن اختزاله في الجامع الكبير الّذي يتوسّط المدينة، جامع بناه محمّد تغرينو الثّغري وهو مسلم أندلسي سنة 1630.

يتميّز محراب الجامع بطراز غريب من الفنّ المعماري المسيحي وكلّ النّماذج المستعملة فيه مقتبسة من فنّ النّهضة الايطاليّة والاسبانيّة.

تعلو صومعة الجامع الكبير ساعة غريبة ونجمة سداسيّة أثارت الكثير من الجدل حولها، فالبعض يرى في ذلك علامة تسامح وتواصل بين المسلمين والمسيحيين واليهود الى اليوم، في حين يرى البعض الاخر غير ذلك. ومهما يكن من أمر فالصّومعة لا تزال قائمة بجميع مكوّناتها السّابقة الذّكر.

زيادة على ذلك تعتبر صومعة جامع تستور فريدة في تصميمها، فشكلها مخروط وهي مبنيّة على قاعدة مربّعة مثلما هو الحال في الكنائس بمدينة غرناطة الأن. وتحمل الأعمدة الموجودة داخل الجامع الكبير تيجانا يهوديّة، الشيء الّذي يفتح الجدل حول هذا التنوّع على مصراعيه بين معارض وقابل لهذا الائتلاف الثّلاثي.

السّاعة الّتي تدور بعكس الزّمن.

لم يكن الجامع الكبير وحده موضوع جدل بين مؤيّد ورافض بل انّ ساعته الغريبة التي تعلو صومعته زادت من شعلة هذا الجدل بسبب دوران عقاربها، ولعلّها الساعة الّتي شذّت على القاعدة، فأرقامها وعقاربها مبرمجة من اليمين الى اليسار.

ولعلّ التّفسير الوحيد الّذي وجدناه وفق الرّوايات الشعبيّة يذهب الى أنّ أهل تستور يرون أنّ الأمر يعود الى كون الأندلسيين كلّما أجادوا عملا عمدوا الى تشويه جانب منه ردّا للعين والحسد، وقد يكون الأمر يحمل في طيّاته أيضا حنينا الى الماضي ورغبة بالرّجوع بعقارب السّاعة الى ذكريات من زمن قشتالة وغرناطة.

وقد ظلّت عقارب تلك السّاعة صامتة مدّة ثلاثة قرون ولم تستأنف دورانها الاّ سنة 2016.

لا نستطيع مواصلة رحلتنا في تاريخ تستور دون المرور بتلك البطحاء(السّاحة) المحاذية للجامع الكبير فقد كان لها دور هامّ في حياة أهل المدينة، فبعدما كانت مسرحا لمصارعة الثّيران تحوّلت بعد عقود من الزّمن الى مركز اقتصاديّ يعرض فيه التّستوريّون سلعهم صباحا لتتحوّل الساحة الى مكان للرّاحة واللّقاءات في المساء.

الموروث العمراني والثّقافي لتستور.

لم يحمل الموريسكيّون خلال عودتهم الى تونس موروثا ثقافيّا فقط بل عادوا محمّلين بإرث غرناطة المعماري وثقافة غذائيّة بامتياز. وقد ظهر ذلك في أطباقهم الشّهيّة الّتي حافظوا عليها الى يوم النّاس هذا.

منها البناضج وهي عبارة عن عجين محشوّ باللّحم شبيه بالسّموزا الباكستانيّة، وكذلك الكيسالس الشبيهة بالبيزا الإيطالية.

لو أردنا أن نأتي على ما يميّز تستور عن باقي المدن التّونسية فقد نحتاج الى وقت طويل جدّا لتأمين ذلك ومجلّدات لتدوينه، لكنّنا سنختم رحلتنا بالمالوف, تلك الموسيقى الحالمة وذلك الفنّ الأندلسي الأصيل الّي يختزل حنين المورسكيين الى الأندلس, أغنيات من الزّمن الجميل لا تزال محفورة في ذاكرة تستور وأهلها, توارثوها أبا عن جدّ حتّى أنهم خصّصوا لها مهرجانا يربطهم بتراث لا يزال حيّا في وجدانهم يحكي أفراحهم وحنينهم الى الأندلس, هو ماض يتنفّسه التستوريّون وحاضرا يزرعونه في ذاكرة أجيالهم جيلا بعد جيل.